ICU UNESCO CLUBLOG

ICUユネスコクラブのブログです。

是非ご覧ください♪

2011

どうもでーーす

初めまして、春学期からユネスコクラブの一員となりました14のかおりです。そう、かおです(顔ではありません)。よろしくお願いいたします!!!

今回、5月28日から29日に富山で行われた日本ユネスコ運動全国大会にicuユネスコクラブとして参加して参りました。

大会テーマは「持続可能な社会の実現に向けて ー真の豊かさとは?地球市民として出来ることー」でした。

”持続可能な社会”と聞くと、とても学際的で難しい内容を思い浮かべる方が多いとおもいます。実際に私もそうで、今学期に長尾先生の開発学入門を受講していることもあってか重い講義が私を待っているのかとおもっていました。

し か し !

この大会で行われた講義は私の予想を超えたものでした。

その内容とは、

”水 森 酸素”

といった私たちの生活には欠かせない、最も身近な存在をテーマにしていました。

持続可能な社会と聞いて、これらの単語が思い浮かぶことのなかった私にはとても新鮮で興味深いものでした。

稲本正(オークヴィレッジ代表)さんの「心に気を育てよう」という講義では、木を植えることだけでなく伐採などの管理を加え持続可能な社会を作るといった内容の講義でした。人間が生きていく上で重要な水や酸素などは、木や森なくしては維持、生産されない。人間はこんなに大切で必要不可欠な木を便利さのために伐採しまくっている。この状況を、稲本さんは”目に見えない戦争”と例えていました。知らぬ間に自分で自分の首を絞めているのですね。持続可能性とは人間が生きていけることの持続可能性、またその持続可能性が生態系の維持にもつながり他も生きものにも利益を与えるのだと感じました。自然って偉大なんです。

ユネスコスクールシンポジウムでは、「未来をひらくユネスコスクール ー学校と地域をつなぐー」をテーマに小学生や中学生たちが自らの経験を発表してくれました。ESD(Education in Sustainable Development)を掲げるユネスコは、意欲や持続可能な社会の取り組みに熱心な人を育成を推進している。学生たちは、「計画→実行→反省→計画」というサイクルを念頭に、書き損じはがきの回収、ベルマークなどを集めて募金を行ったり、自然を大切にしようと水の節約やゴミの削減などの活動をしていました。ここで重要なのは、これらの活動を学校内だけで行うのではなく、地域を巻き込んで行うということです。地域という伝統ある場所で、様々な人と関わり意見を交換することが持続可能な社会をつくるためには必要なのです。個々人で持続可能だと思われることを実行しても、人はいずれ死んでいくもの、、、、、地域だけでなく、人と人が関わり繋がっていればその絆は死ぬことはないのです(あるかもしれないけど)。地域社会のなかにある私たちはこの繋がりを守っていき、持続可能な社会を持続していかなければならないのですね。ふむふむ

最後に、「持続可能な社会の実現に向けて」というテーマで行われたパネルディスカッションで最も印象に残ったことを話したいとおもいます。

富山市長の森雅志さんが行った講義では、人の暮らしを少しずつ変えて環境にも経済的にも良い街をつくるというものでした。人は何かを持続させるときには何かそれを持続したくなるような理由がないとなかなか実行できず三日坊主になってしまうものだと思います(少なくとも私は)。彼が言っていたのは、人は論理的だとかだけで行動が変化する訳ではなくて、楽しいなどどいったフィーリングを含めた理由の基で行動をとっている、と。これが持続可能性を生み出す、と。私はこの言葉を聞いたとき衝撃を受けました。確かにーーーーーー!っと。ちょっと考えれば当たり前なことなのに、ここまで持続可能性について深く考えていませんでした。

今回の大会では、当たり前なことを見直すいい機会になり、それらの重要性を再確認することができました。

持続可能ってことばはこんなにも深かったのだと感ぜられました。ほんとに。

この経験は一生モノですね。感謝です。ラブ ザ ワールド!!!!

初めまして、春学期からユネスコクラブの一員となりました14のかおりです。そう、かおです(顔ではありません)。よろしくお願いいたします!!!

今回、5月28日から29日に富山で行われた日本ユネスコ運動全国大会にicuユネスコクラブとして参加して参りました。

大会テーマは「持続可能な社会の実現に向けて ー真の豊かさとは?地球市民として出来ることー」でした。

”持続可能な社会”と聞くと、とても学際的で難しい内容を思い浮かべる方が多いとおもいます。実際に私もそうで、今学期に長尾先生の開発学入門を受講していることもあってか重い講義が私を待っているのかとおもっていました。

し か し !

この大会で行われた講義は私の予想を超えたものでした。

その内容とは、

”水 森 酸素”

といった私たちの生活には欠かせない、最も身近な存在をテーマにしていました。

持続可能な社会と聞いて、これらの単語が思い浮かぶことのなかった私にはとても新鮮で興味深いものでした。

稲本正(オークヴィレッジ代表)さんの「心に気を育てよう」という講義では、木を植えることだけでなく伐採などの管理を加え持続可能な社会を作るといった内容の講義でした。人間が生きていく上で重要な水や酸素などは、木や森なくしては維持、生産されない。人間はこんなに大切で必要不可欠な木を便利さのために伐採しまくっている。この状況を、稲本さんは”目に見えない戦争”と例えていました。知らぬ間に自分で自分の首を絞めているのですね。持続可能性とは人間が生きていけることの持続可能性、またその持続可能性が生態系の維持にもつながり他も生きものにも利益を与えるのだと感じました。自然って偉大なんです。

ユネスコスクールシンポジウムでは、「未来をひらくユネスコスクール ー学校と地域をつなぐー」をテーマに小学生や中学生たちが自らの経験を発表してくれました。ESD(Education in Sustainable Development)を掲げるユネスコは、意欲や持続可能な社会の取り組みに熱心な人を育成を推進している。学生たちは、「計画→実行→反省→計画」というサイクルを念頭に、書き損じはがきの回収、ベルマークなどを集めて募金を行ったり、自然を大切にしようと水の節約やゴミの削減などの活動をしていました。ここで重要なのは、これらの活動を学校内だけで行うのではなく、地域を巻き込んで行うということです。地域という伝統ある場所で、様々な人と関わり意見を交換することが持続可能な社会をつくるためには必要なのです。個々人で持続可能だと思われることを実行しても、人はいずれ死んでいくもの、、、、、地域だけでなく、人と人が関わり繋がっていればその絆は死ぬことはないのです(あるかもしれないけど)。地域社会のなかにある私たちはこの繋がりを守っていき、持続可能な社会を持続していかなければならないのですね。ふむふむ

最後に、「持続可能な社会の実現に向けて」というテーマで行われたパネルディスカッションで最も印象に残ったことを話したいとおもいます。

富山市長の森雅志さんが行った講義では、人の暮らしを少しずつ変えて環境にも経済的にも良い街をつくるというものでした。人は何かを持続させるときには何かそれを持続したくなるような理由がないとなかなか実行できず三日坊主になってしまうものだと思います(少なくとも私は)。彼が言っていたのは、人は論理的だとかだけで行動が変化する訳ではなくて、楽しいなどどいったフィーリングを含めた理由の基で行動をとっている、と。これが持続可能性を生み出す、と。私はこの言葉を聞いたとき衝撃を受けました。確かにーーーーーー!っと。ちょっと考えれば当たり前なことなのに、ここまで持続可能性について深く考えていませんでした。

今回の大会では、当たり前なことを見直すいい機会になり、それらの重要性を再確認することができました。

持続可能ってことばはこんなにも深かったのだと感ぜられました。ほんとに。

この経験は一生モノですね。感謝です。ラブ ザ ワールド!!!!

PR

2011

こんにちは!

スタツア前最後の勉強会のブログを担当してたがアップのタイミングを逃して今回が初ブログとなりました13洋子です!

5/27は教育グループと開発グループの勉強会でした!

まず教育グループは教育開発・教育支援について発表しました。

・なぜ教育が必要なのか?

・識字率は本当に信頼できるのか?

・EFA(Education For All)とは?

・教育開発が抱える問題:

①生活様式の問題

②言語に関する問題

③カースト制度の問題

というプレゼン内容でした!

教育と言えば、読み書き(識字)が思い浮かびやすいですが、途上国で必要とされている教育は本当に読み書きだけなのだろうか?というテーマで勉強会を進めました!

都市部と農業地帯、労働形態、使用する言語、民族、カースト、など、現地の人々によってニーズは異なるので、そのニーズを考え、それに対応する教育が教育開発には必要なのではないでしょうか。その教育とは必ずしも識字教育であるとは限りませんよね。

という結論を教育グループとして出しておきながら、それをひっくり返すやや難しめなdiscussion questionを出させていただきました^^

その質問とは:

各支援先のニーズにあった教育を提供していくことは必要。しかし、最終的なその国の発展を考えたときに、現地のニーズにばかり合わせた教育をし続けることは適しているのだろうか?その国全体の発展に目を向けたとき、どんな教育が望まれているのだろうか?

教育グループ内でも結構時間をかけて色々と議論しました!

とっても考えさせる質問です。

13や14はもちろん、15も今後勉強するにあたって是非考え続けてほしい問題です。

開発グループのプレゼンは、開発とは何か?!という質問がメインで

グループワーク・ディスカッション中心の勉強会でした!

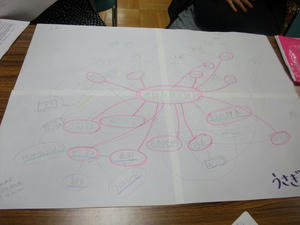

開発という言葉の意味の変遷や歴史(近代化論、従属論)や水を例にした持続可能な開発、などについて説明してもらったあと、グループに分かれて、「持続可能な開発」の意味や関連する要素、条件、論点について考え、大きなマインドマップを作りました!

完成してから他のグループのを見る時間もあって、「こんな要素にまで繋がるんだ!」と思わされることがたくさんありました!そんな洋子は、自分が所属したペンギングループのカオスなマインドマップがとても気に入りました☆笑

13や14にとっては、今まで勉強してきた「開発」の原点に戻る機会になり、15にとっては視野を広ーく持って今後の勉強に臨むきっかけになったと思います★

だらだらと色々書いてしまいましたが、

とりあえずたくさん考えさせられて良い意味で疲れた勉強会でした!w

これからもたくさん考えて素敵な勉強会を作り上げていきましょう〜!

以上洋子でした!

スタツア前最後の勉強会のブログを担当してたがアップのタイミングを逃して今回が初ブログとなりました13洋子です!

5/27は教育グループと開発グループの勉強会でした!

まず教育グループは教育開発・教育支援について発表しました。

・なぜ教育が必要なのか?

・識字率は本当に信頼できるのか?

・EFA(Education For All)とは?

・教育開発が抱える問題:

①生活様式の問題

②言語に関する問題

③カースト制度の問題

というプレゼン内容でした!

教育と言えば、読み書き(識字)が思い浮かびやすいですが、途上国で必要とされている教育は本当に読み書きだけなのだろうか?というテーマで勉強会を進めました!

都市部と農業地帯、労働形態、使用する言語、民族、カースト、など、現地の人々によってニーズは異なるので、そのニーズを考え、それに対応する教育が教育開発には必要なのではないでしょうか。その教育とは必ずしも識字教育であるとは限りませんよね。

という結論を教育グループとして出しておきながら、それをひっくり返すやや難しめなdiscussion questionを出させていただきました^^

その質問とは:

各支援先のニーズにあった教育を提供していくことは必要。しかし、最終的なその国の発展を考えたときに、現地のニーズにばかり合わせた教育をし続けることは適しているのだろうか?その国全体の発展に目を向けたとき、どんな教育が望まれているのだろうか?

教育グループ内でも結構時間をかけて色々と議論しました!

とっても考えさせる質問です。

13や14はもちろん、15も今後勉強するにあたって是非考え続けてほしい問題です。

開発グループのプレゼンは、開発とは何か?!という質問がメインで

グループワーク・ディスカッション中心の勉強会でした!

開発という言葉の意味の変遷や歴史(近代化論、従属論)や水を例にした持続可能な開発、などについて説明してもらったあと、グループに分かれて、「持続可能な開発」の意味や関連する要素、条件、論点について考え、大きなマインドマップを作りました!

完成してから他のグループのを見る時間もあって、「こんな要素にまで繋がるんだ!」と思わされることがたくさんありました!そんな洋子は、自分が所属したペンギングループのカオスなマインドマップがとても気に入りました☆笑

13や14にとっては、今まで勉強してきた「開発」の原点に戻る機会になり、15にとっては視野を広ーく持って今後の勉強に臨むきっかけになったと思います★

だらだらと色々書いてしまいましたが、

とりあえずたくさん考えさせられて良い意味で疲れた勉強会でした!w

これからもたくさん考えて素敵な勉強会を作り上げていきましょう〜!

以上洋子でした!

2011

こんにちは、13の拓積(たくみ)です。

最近は寒暖の差が激しいですね。みなさん体調管理だけは怠らないようにしましょう。

ところで、ユネスコクラブでは先日(5/12)、ネパールスタディツアーの報告会を行いました。

今までの新歓イベントの座談会とは違うフォーマルな場でしたので、とても緊張してしまいました。

11日間の日程のスタディツアーを1時間半の発表にまとめるのは大変難しいことでしたが、多くの方に来ていただき、大成功だったと言えるのではないでしょうか。

報告会をもって、今回のスタディツアープロジェクトは終了となります。が、あとはみなさん、報告書を書きましょうね〜。今回のネパールでの経験を風化させず、しっかりと自分の糧にするのにちょうどよい機会なのではないでしょうか。

スタディツアーに参加し、現地を訪れ、問題を見てきた我々の、知った者の責任を果たす場として、報告会は大変重要です。今回の報告会に来て下さった方々に、何か一つでも得るものがあったとすれば、幸いです。

最近は寒暖の差が激しいですね。みなさん体調管理だけは怠らないようにしましょう。

ところで、ユネスコクラブでは先日(5/12)、ネパールスタディツアーの報告会を行いました。

今までの新歓イベントの座談会とは違うフォーマルな場でしたので、とても緊張してしまいました。

11日間の日程のスタディツアーを1時間半の発表にまとめるのは大変難しいことでしたが、多くの方に来ていただき、大成功だったと言えるのではないでしょうか。

報告会をもって、今回のスタディツアープロジェクトは終了となります。が、あとはみなさん、報告書を書きましょうね〜。今回のネパールでの経験を風化させず、しっかりと自分の糧にするのにちょうどよい機会なのではないでしょうか。

スタディツアーに参加し、現地を訪れ、問題を見てきた我々の、知った者の責任を果たす場として、報告会は大変重要です。今回の報告会に来て下さった方々に、何か一つでも得るものがあったとすれば、幸いです。

2011

こんにちは

ID:13のみーなです。初ブログにドキドキ!

5月2日(月)のランチタイムに、ベイクセールを行いました

今回はクッキー、パウンドケーキ、ブラウニー、カップケーキの4種類の手づくりお菓子を販売しました♪

15のみんなはユネスコ部員として初めての活動でしたね

たくさんの人に買っていただき、売上金額はなんと15000円!!!

このお金で、宮城教育大学を通して県内の子どもたちへ文房具を送ります。

お買いあげいただいた皆さん、ありがとうございました

宮城のみんな、待っててね

そしてそして、6日(金)には今年度第1回目の勉強会を行いました!

今回は特別講師として、OB(ID:09)の島さんをお招きしてお話していただきました。

テーマは「福島原発をめぐる問題」について。

メディアの報道する内容と実態には少なからず差があること、

私たちがそのことに気づかず事実を間違ってとらえてしまっていたこと、

原発の安全性に関する問題を「問題化」させない様々な要因があること、

地域格差の問題など、

原発について改めて学び、考えを深める時間となりました。

また、福島にゆかりのある島さんの体験談は本当に心に響きました。

最後には、「ユネスコクラブでは途上国開発など海外へ目を向けがちだが、自分たちがより深く関わっている身近な原発問題に対しての責任をどう考えるか」ということをみんなでディスカッションしました。

この勉強会を通して、自分なりに作っていた原発に対する考えが壊れてしまったように感じます。

もっと勉強して、いろいろな意見に触れなくてはいけませんね。

私たちの未来のために

「知り、考え、意見を持ち、実行する」

ということが、本当に人々全員に求められているのだなと痛感した、

そんな一週間でした。

一日でも早く、一連の問題が収束し、すべての人が平穏に暮らせますように。

ID:13のみーなです。初ブログにドキドキ!

5月2日(月)のランチタイムに、ベイクセールを行いました

今回はクッキー、パウンドケーキ、ブラウニー、カップケーキの4種類の手づくりお菓子を販売しました♪

15のみんなはユネスコ部員として初めての活動でしたね

たくさんの人に買っていただき、売上金額はなんと15000円!!!

このお金で、宮城教育大学を通して県内の子どもたちへ文房具を送ります。

お買いあげいただいた皆さん、ありがとうございました

宮城のみんな、待っててね

そしてそして、6日(金)には今年度第1回目の勉強会を行いました!

今回は特別講師として、OB(ID:09)の島さんをお招きしてお話していただきました。

テーマは「福島原発をめぐる問題」について。

メディアの報道する内容と実態には少なからず差があること、

私たちがそのことに気づかず事実を間違ってとらえてしまっていたこと、

原発の安全性に関する問題を「問題化」させない様々な要因があること、

地域格差の問題など、

原発について改めて学び、考えを深める時間となりました。

また、福島にゆかりのある島さんの体験談は本当に心に響きました。

最後には、「ユネスコクラブでは途上国開発など海外へ目を向けがちだが、自分たちがより深く関わっている身近な原発問題に対しての責任をどう考えるか」ということをみんなでディスカッションしました。

この勉強会を通して、自分なりに作っていた原発に対する考えが壊れてしまったように感じます。

もっと勉強して、いろいろな意見に触れなくてはいけませんね。

私たちの未来のために

「知り、考え、意見を持ち、実行する」

ということが、本当に人々全員に求められているのだなと痛感した、

そんな一週間でした。

一日でも早く、一連の問題が収束し、すべての人が平穏に暮らせますように。

2011

こんばんはー

14の真理です(・∀・)

先日(4/29)には新歓がありました♪

なんと15ちゃんは16人ほど入部してくれました!!

また、13と14からも4人新入部員を迎えました★

一応この新部員歓迎会にて一連の新歓イベントは終了致しますが、まだまだ新部員は募集中です(´ω`)

実際途中から入部したメンバーもいるので、ユネスコクラブに興味ある方はいつでも遊びに来てくださいね~

そんな訳で新歓の写真を数点載せたいと思います( ・∀・)♪ ©たくみさん

三鷹の馬車道にておいしいイタリアン食べ放題でした★

今回は引退された12の方々にも来てもらい、大勢でにぎやかな楽しい会でした(^0^)

ちなみに明日のお昼にはベイクセールがあります♪

売り上げで文房具を購入し、被災地に送るプロジェクトです。

部員が心をこめて作ったお菓子を是非お買い求めください★

そして今週の勉強会はユネスコクラブのOBさんをお招きし、原発についてのディスカッションをします!

有意義なディスカッションが出来るようにちゃんと予習しないと・・・

新部員にとっては初勉強会!がんばろう^^

14の真理です(・∀・)

先日(4/29)には新歓がありました♪

なんと15ちゃんは16人ほど入部してくれました!!

また、13と14からも4人新入部員を迎えました★

一応この新部員歓迎会にて一連の新歓イベントは終了致しますが、まだまだ新部員は募集中です(´ω`)

実際途中から入部したメンバーもいるので、ユネスコクラブに興味ある方はいつでも遊びに来てくださいね~

そんな訳で新歓の写真を数点載せたいと思います( ・∀・)♪ ©たくみさん

三鷹の馬車道にておいしいイタリアン食べ放題でした★

今回は引退された12の方々にも来てもらい、大勢でにぎやかな楽しい会でした(^0^)

ちなみに明日のお昼にはベイクセールがあります♪

売り上げで文房具を購入し、被災地に送るプロジェクトです。

部員が心をこめて作ったお菓子を是非お買い求めください★

そして今週の勉強会はユネスコクラブのOBさんをお招きし、原発についてのディスカッションをします!

有意義なディスカッションが出来るようにちゃんと予習しないと・・・

新部員にとっては初勉強会!がんばろう^^

プロフィール

HN:

ICUユネスコクラブ

HP:

性別:

非公開

自己紹介:

東京都三鷹市にある国際基督教大学(ICU)の公認サークル。

ユネスコ憲章前文の”戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない。”という文章に賛同した学生たちが集まり、身近なところから世界の問題まで、興味を持ったことに関する勉強会を行っています。

活動時間:

火曜日→13:10~13:50:昼ミート@新D371

金曜日→19:10~21:30:勉強会(場所はTwtterやFacebookでご確認下さい)

ユネスコ憲章前文の”戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない。”という文章に賛同した学生たちが集まり、身近なところから世界の問題まで、興味を持ったことに関する勉強会を行っています。

活動時間:

火曜日→13:10~13:50:昼ミート@新D371

金曜日→19:10~21:30:勉強会(場所はTwtterやFacebookでご確認下さい)

最新記事

(03/09)

(03/08)

(03/07)

(10/10)

(06/02)

カテゴリー

カレンダー

ブログ内検索